мҳӨн”јлӢҲм–ё

мў…көҗ кұҙ축과 кё°лҸ…көҗ кұҙ축 (6)

л°”мҡёмқҙ м•„л ҲмҳӨл°”кі к°ҖмҡҙлҚ° м„ңм„ң л§җн•ҳлҗҳ м•„лҚҙ мӮ¬лһҢл“Өм•„ л„Ҳнқ¬лҘј ліҙлӢҲ лІ”мӮ¬м—җ мў…көҗм„ұмқҙ л§ҺлҸ„лӢӨ лӮҙк°Җ л‘җлЈЁ лӢӨлӢҲл©° л„Ҳнқ¬мқҳ мң„н•ҳлҠ” кІғл“Өмқ„ ліҙлӢӨк°Җ м•Ңм§Җ лӘ»н•ҳлҠ” мӢ м—җкІҢлқјкі мғҲкёҙ лӢЁлҸ„ ліҙм•ҳмңјлӢҲ к·ёлҹ°мҰү л„Ҳнқ¬к°Җ м•Ңм§Җ лӘ»н•ҳкі мң„н•ҳлҠ” к·ёкІғмқ„ лӮҙк°Җ л„Ҳнқ¬м—җкІҢ м•ҢкІҢ н•ҳлҰ¬лқј

(мӮ¬лҸ„н–үм „ 17:22–23 к°ңм—ӯм„ұкІҪ)

лӘЁл“ мў…көҗмқҳ л¶ҖнҢЁм„ұмқҖ м „нҶөм Ғмқё мў…көҗмқҳмӢқкіј

мӣ…мһҘн•ң мў…көҗ кұҙ축물м—җ мқҳн•ң мӢ 비к°җ н‘ңм¶ңм—җм„ң мӢңмһ‘

мҡ°лҰ¬лӮҳлқј көӯлҜјмқҙ н”јлЎңнҡҢліөм ң н•ҳл©ҙ л– мҳ¬лҰ¬лҠ” лҢҖн‘ңм Ғмқё мқҢлЈҢк°Җ мһҲлӢӨ. мҡ”мҰҳмқҖ лҸҷлӮЁм•„мӢңм•„м—җм„ңлҸ„ мқёкё°лҘј лҒҢкі мһҲлҠ” л°”лЎң к·ёкІғ, в—Ӣв—Ӣм ңм•ҪнҡҢмӮ¬мқҳ в—Ӣв—Ӣв—ӢмқҙлӢӨ. мқҙ н”јлЎңнҡҢліөм ңмқҳ мқҙлҰ„мқҖ мқҙлҜё мӮҙнҺҙліё л°”мҷҖ к°ҷмқҙ к·ёлҰ¬мҠӨВ·лЎңл§Ҳ мӢ нҷ”м—җм„ң мҲ кіј н’Қмҡ”, 축м ңмқҳ мӢ л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ(Dionysus)мқҳ лЎңл§ҲмӢқ мқҙлҰ„мқё л°”мҝ мҠӨ(Bacchus)м—җм„ң мң лһҳк°Җ лҗҳм—ҲлӢӨ. мқҙ мӮ¬мӢӨ н•ң к°Җм§Җл§Ң ліҙлҚ”лқјлҸ„ кі лҢҖмқҳ мў…көҗм Ғмқё л¬ёнҷ”м—җм„ң л°°м–ҙ лӮҳмҳЁ нқ”м Ғмқҙ мҳӨлҠҳлӮ мҡ°лҰ¬мқҳ мқҳмӢқмЈјмҷҖ мғқнҷң м „л°ҳм—җм„ң лӢӨм–‘н•ң м–ҙнңҳмқҳ кё°мӣҗмңјлЎң ліҖнҳ•В·кі„мҠ№лҗҳм–ҙ м—¬м „нһҲ кіөмЎҙн•ҳкі мһҲмқҢмқ„ ліҙм—¬мЈјкі мһҲлҠ” мӮ¬лЎҖлӢӨ.

мқҙлҹ¬н•ң м—ӯмӮ¬м Ғмқё мӮ¬мӢӨмқ„ л°”нғ•мңјлЎң, мҡ°лҰ¬л“Өмқҳ мқјмғҒм—җм„ң мһҲмқ„л§Ңн•ң н•ң мһҘл©ҙмқ„ лӢӨмқҢкіј к°ҷмқҙ мғҒмғҒн•ҙ ліҙмһҗ. м–ҙлҠҗ көҗнҡҢм—җм„ң м„ұлҸ„л“Өмқҳ м№ңкөҗ лӘЁмһ„мқҙ мһҲм—ҲлӢӨ. мқҙл“ӨмқҖ кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨВ·лЎңл§Ҳ мӢ нҷ”м—җ л“ұмһҘн•ҳлҠ” м ңмҡ°мҠӨ мӢ мқҳ м ңмқҳ(зҘӯе„Җ)мҷҖ кіөлҸҷмІҙ мқҳмӢқмқ„ к°•нҷ”н• лӘ©м ҒмңјлЎң 4л…„л§ҲлӢӨ м—ҙл ёлҚҳ кі лҢҖ мҳ¬лҰјн”Ҫмқ„ кё°л…җн•ҳм—¬ к°ңмөңн•ҳлҠ” нҳ„лҢҖ мҳ¬лҰјн”Ҫ к°ңнҡҢмӢқм—җм„ң мұ„нҷ”(жҺЎзҒ«)н•ҳлҠ” нҷ©нҷҖн•ң кҙ‘кІҪмқ„ кҙҖлһҢн•ҳкё° мң„н•ҙ кІҪкё°мһҘм—җ мһ…мһҘн–ҲлӢӨ. мқҙ м„ұлҸ„л“ӨмқҖ мҠ№лҰ¬мқҳ м—¬мӢ лӢҲмјҖлҘј мғҒ징н•ҳлҠ” м„ёкі„м Ғмқё мң лӘ… мҠӨнҸ¬мё лёҢлһңл“ң лЎңкі к°Җ мғҲ겨진 лӢЁмІҙ мң лӢҲнҸјмқ„ мһ…кі кҙҖлһҢм„қм—җ м•үм•„м„ң, м•һм„ң м–ёкёүн•ң көӯлҜј н”јлЎңнҡҢліөм ңлҘј л§ҲмӢңлҠ” лӘЁмҠөм—җ лҢҖн•ҙ к·ё м•„л¬ҙлҸ„ 비лӮңн•ҳм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ. мҷңлғҗн•ҳл©ҙ мқҙлҹ¬н•ң к°Ғк°Ғмқҳ лӢЁм–ҙмқҳ м–ҙмӣҗмқ„ л– лӮҳм„ң м—ӯмӮ¬мқҳ нқҗлҰ„м—җ л”°лқј к·ёлҹ¬н•ң кІғл“Өмқҙ лӢ№м—°н•ң кІғмңјлЎң мқёмӢқлҗҳм—Ҳкі , м•„л¬ҙлҹ° кұ°лҰ¬лӮҢ м—Ҷмқҙ к·ёл ҮкІҢ мӮҙ мҲҳл°–м—җ м—ҶлҠ” нҷҳкІҪмқҙ лҗҳм–ҙлІ„л ёкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. л”°лқјм„ң мқҙлҹ¬н•ң нҳ•нғңл“Өмқ„ л°”лқјліҙл©°, мҡ°лҰ¬ кё°лҸ…көҗ көҗкі„мҷҖ мӢ н•ҷкі„м—җм„ңлҸ„ мҳӨлҠҳлӮ лӢ№м—°н•ҳкІҢ м—¬кІЁм§ҖлҠ” к°Ғ мў…нҢҢмқҳ мӢ н•ҷкіј көҗнҡҢлӢ№ кұҙ축물 л“ұ м—¬лҹ¬ к°Җм§Җ мң мӮ°(йҒәз”Ј)кіј мң м „(йҒәеӮі)мқҳ мң лһҳлҘј 차분нһҲ м„ұкІҪм Ғмқё мӢ н•ҷ мёЎл©ҙм—җ 비추м–ҙ мӢңмӢң비비(жҳҜжҳҜйқһйқһ)лҘј к№ҠкІҢ лҗҳмғҲкІЁ ліј н•„мҡ”к°Җ мһҲлӢӨкі мғқк°Ғн•ңлӢӨ. мҷңлғҗн•ҳл©ҙ лӘЁл“ мў…көҗмқҳ л¶ҖнҢЁм„ұмқҖ лӢ№м—°н•ҳкІҢ м „нҶөмңјлЎң лӮҙл ӨмҳӨлҠ” мў…көҗмқҳмӢқкіј мў…көҗ кҙҖл Ё мӣ…мһҘн•ң кұҙ축물м—җ мқҳн•ң мӢ 비к°җ н‘ңм¶ң лҸ„кө¬лЎң мӢңмһ‘н–Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ, лҚ”л¶Ҳм–ҙ мў…көҗмқёл“Өмқҳ 맹лӘ©м Ғмқё мў…көҗм„ұмқҖ мқҙлҹ¬н•ң л¶ҖнҢЁ мҡ”мҶҢм—җ л¶ҲлӮң 집м—җ кё°лҰ„мқ„ 붓лҠ” кІ©мқҙ лҗңлӢӨ.

к·ёлһҳм„ң мқҙлІҲ нҳём—җм„ңлҠ” кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨ л¬ёлӘ…мқҳ мң мӮ°мқё мў…көҗ кұҙ축물, нҠ№нһҲ к·№мһҘм—җм„ң кіөм—°лҗҳм—ҲлҚҳ 비극(жӮІеҠҮ)мқ„ мӮҙнҺҙліҙл©° мқҙлҹ¬н•ң мў…көҗм Ғ м „нҶөмқҙ м–ҙл–»кІҢ кі„мҠ№лҗҳм—ҲлҠ”м§Җ кі м°°н•ҳкі мһҗ н•ңлӢӨ.

мҡ°лҰ¬к°Җ лӢ№м—°н•ҳкІҢ лҲ„лҰ¬кі мһҲлҠ” лӘЁл“ кІғм—җлҠ” м—ӯмӮ¬м Ғмқё лҝҢлҰ¬к°Җ мһҲлӢӨ

мҡ”мҰҳ лҢҖн•ңлҜјкөӯмқҳ K-л¬ёнҷ”(K-Culture)к°Җ м „ м„ёкі„мқёл“Өмқҳ мқјмғҒм—җ к№ҠмҲҷмқҙ нҢҢкі л“Өкі мһҲлӢӨлҠ” кІғмқ„ лӢӨм–‘н•ң л§Өк°ңмІҙлҘј нҶөн•ҙ мүҪкІҢ м ‘н• мҲҳ мһҲлӢӨ. мҙҲкё°м—җлҠ” л“ңлқјл§ҲВ·к°Җмҡ” мӨ‘мӢ¬мқҳ м ңн•ңм Ғ л¬ёнҷ” нҳ„мғҒмңјлЎң нҚјмЎҢлҚҳ кІғмқ„ вҖҳн•ңлҘҳ(Hallyu)вҖҷлқјкі л¶Ҳл ём§Җл§Ң, нҳ„мһ¬лҠ” н•ңлҘҳлҘј нҸ¬н•Ён•ң н•ңкөӯмқҳ м „мІҙм Ғ л¬ёнҷ” м •мІҙм„ұкіј мғҒм—…нҷ”лҗҳм–ҙлІ„лҰ° л¬ёнҷ” мғқнғңкі„лҘј нҸ¬кҙ„н•ҳлҠ” K-л¬ёнҷ”лЎң ліҖлӘЁн–ҲлӢӨ. мөңк·ј м •л¶Җм—җм„ңлҸ„ көӯк°Җм Ғмқё мӮ¬м—…мңјлЎң мҠ№кІ©мӢңмјң м Ғк·№ 추진н•ҳкі мһҲлӢӨ. мқҙлҹ¬н•ң нқҗлҰ„м—җ K-л“ңлқјл§Ҳ(K-Drama)к°Җ лҢҖн•ңлҜјкөӯмқҳ мң„мғҒмқ„ лҶ’мқҙлҠ” лҚ° мӨ‘мҡ”н•ң м—ӯн• мқ„ н•ҳкі мһҲлӢӨ. к·ё мҳҲлЎң вҖҳмҳӨ징м–ҙ кІҢмһ„вҖҷмқҖ к°Ғмў… м„ёкі„м Ғ мӢңмғҒмӢқм—җм„ң лӢӨмҲҳмқҳ мғҒмқ„ л°ӣмңјл©° K-л¬ёнҷ”мқҳ мҳҒн–Ҙл Ҙмқ„ мһ…мҰқн•ң л°”к°Җ мһҲлӢӨ. мқҙлҹ° нҳ„мғҒл“Өмқ„ нҸ¬н•Ён•ң л¬ёнҷ”, мҳҲмҲ л“ұмқҳ н–үмӮ¬, мҰү нҳ„лҢҖ мӮ¬нҡҢм—җм„ң мҡ°лҰ¬к°Җ лӢ№м—°н•ҳкІҢ лҲ„лҰ¬кі мһҲлҠ” лӘЁл“ кІғм—җлҠ” м—ӯмӮ¬м Ғмқё лҝҢлҰ¬к°Җ мһҲлӢӨ. к·ёмӨ‘ л“ңлқјл§ҲмҷҖ мҡ°мҲҳн•ң мһ‘н’Ҳм—җ лҢҖн•ң мӢңмғҒмӢқ л¬ёнҷ”мқҳ кё°мӣҗмқҖ м–ҙл””м—җм„ң мҷ”мқ„к№Ң? к·ё лҝҢлҰ¬лҠ” кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨ к·№мһҘм—җм„ң м—ҙлҰ° м—°к·№ кІҪм—°мһҘмңјлЎң кұ°мҠ¬лҹ¬ мҳ¬лқјк°„лӢӨ.

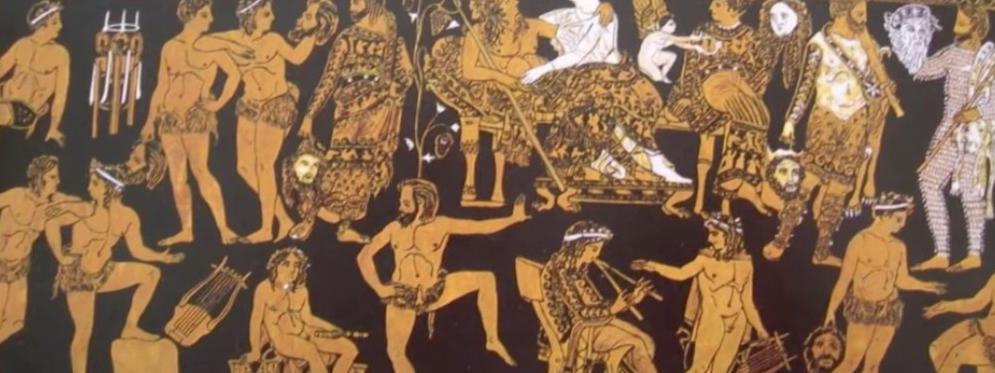

мҡ°лҰ¬лҠ” л“ңлқјл§ҲлҘј TV м—°мҶҚк·№л§ҢмңјлЎң н•ңм •н•ҳм§Җл§Ң, л“ңлқјл§Ҳмқҳ мҷём—°(еӨ–延)мқҖ мҡ°лҰ¬к°Җ мғқк°Ғн•ҳлҠ” кІғліҙлӢӨ нӣЁм”¬ л„“лӢӨ. лқјл””мҳӨВ·TV м—°мҶҚк·№, мҳҒнҷ”, м—°к·№, мҳӨнҺҳлқј, л°ңл Ҳ, л®Өм§Җ컬 л“ұмқҙ л“ңлқјл§Ҳм—җ нҸ¬н•ЁлҗңлӢӨ. л“ңлқјл§Ҳ(drama)лқјлҠ” л§җмқҖ кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨм–ҙ вҖҳОҙПҒᾶОјОұ(drama: л“ңлқјл§Ҳ)вҖҷм—җм„ң мҷ”лӢӨ. м–ҙк·јмқҖ ОҙПҒᾶОҪ(dran: л“ңлһҖ)мқёлҚ° вҖҳн–үн•ҳлӢӨ, н–үлҸҷн•ҳлӢӨ, мӢӨн–үн•ҳлӢӨвҖҷлқјлҠ” лң»мқҙлӢӨ. к·ёлҰ¬кі вҖҳОјОұ(-ma:л§Ҳ)вҖҷ м ‘лҜёмӮ¬к°Җ л¶ҷмңјл©ҙ, вҖҳн–үмң„мқҳ кІ°кіј, н–үмң„лЎң л“ңлҹ¬лӮң кІғвҖҷмқҙлқјлҠ” лң»мқҙ лҗңлӢӨ. л”°лқјм„ң л“ңлқјл§Ҳ(drama)лҠ” вҖҳн–үмң„лЎң н‘ңнҳ„лҗң кІғвҖҷ, мҰү вҖҳн–үлҸҷмңјлЎң ліҙм—¬м§ҖлҠ” кІғвҖҷмқҙлқјлҠ” мқҳлҜёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬лҜҖлЎң л“ңлқјл§ҲлҠ” лӢЁмҲңнһҲ мқҙм•јкё°(story)лӮҳ м„ңмӮ¬(narrative)к°Җ м•„лӢҲлқј, л¬ҙлҢҖ мң„м—җм„ң мқёл¬јмқҙ м§Ғм ‘ н–үмң„лЎң ліҙм—¬мЈјлҠ” кІғмқ„ л§җн•ңлӢӨ. мқҙлҹ¬н•ң л“ңлқјл§Ҳ(Drama)мқҳ нғ„мғқмқҖ кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨ м•„н…Ңл„Өм—җм„ң м—ҙл ёлҚҳ л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ(Dionysus) м ңмқҳ(зҘӯе„Җ)м—җм„ң 비лЎҜлҗҳм—ҲлӢӨ. к·ёлҰ¬кі л“ңлқјл§ҲлҠ” кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨ к·№мһҘм—җм„ң 비극·нқ¬к·№мңјлЎң кіөм—°лҗҳм—ҲлӢӨ.

кҙҖк°қл“Өмқҳ мў…көҗмӢ¬кіј мҰҗкұ°мӣҖмқ„ л°°к°Җ(еҖҚеҠ )н•ҳкё° мң„н•ҙ

мғҲлЎңмҡҙ нҳ•нғңмқҳ кіөм—°мқҙ мӢңмһ‘лҗҗлӢӨ

кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨм—җлҠ” л“ңлқјл§Ҳк°Җ мһҲкё° м „ м„ңмӮ¬мӢң(Epic)к°Җ мһҲм—ҲлӢӨ. мқҙкІғмқҳ к·ёлҰ¬мҠӨм–ҙлҠ” вҖҳм—җн”ҪмҪ”мҠӨ(Epikos)вҖҷлЎң, вҖҳл§җвҖҷмқҙлқјлҠ” лң»мқ„ к°Җ진 вҖҳм—җнҸ¬мҠӨ(Epos)вҖҷм—җм„ң 비лЎҜлҗҳм—ҲлӢӨ. м„ңмӮ¬мӢң кіөм—°мқҖ мҡ°лҰ¬лӮҳлқј нҢҗмҶҢлҰ¬мҷҖ 비мҠ·н•ҳлӢӨ. м—¬кё°м—җлҠ” лҢҖн‘ңм Ғ мһ‘н’Ҳмқё нҳёл©”лЎңмҠӨ(BC 800?~BC 750)мқҳ м„ңмӮ¬мӢң вҖҳмқјлҰ¬м•„мҠӨвҖҷмҷҖ вҖҳмҳӨл””м„ёмқҙм•„вҖҷк°Җ кіөм—°лҗҳм—ҲлӢӨ. м„ёмӣ”мқҙ м§ҖлӮҳ кё°мӣҗм „ 7м„ёкё° мӨ‘м—Ҫм—җ м„ңмӮ¬мӢңліҙлӢӨ м§§кі мқҢм•…, мҰү лӢӨм–‘н•ң мқҢлҘ мқҙ к°ҖлҜёлҗҳкі вҖҳлҰ¬лқјвҖҷмҷҖ вҖҳкё°м№ҙлқјвҖҷ л°ҳмЈјмҷҖ кіөм—°лҗҳлҠ” м„ңм •мӢң(Lyric), к·ёлҰ¬мҠӨм–ҙлЎң вҖҳм„ңм •мӢң(Lurikos; лҰҙлҰ¬мҪ”мҠӨ)вҖҷк°Җ л“ұмһҘн–ҲлӢӨ. к·ёлҰ¬кі мқҙ мӢңкё°м—җ кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨлҠ” лҜјмЈјм •мқҙ л°ңм „н•ҳл©ҙм„ң л¬ёнҷ”лҘј мҰҗкё°лҠ” мҲҳмҡ”мёөмқҙ мҰқк°Җн•Ём—җ л”°лқј лӢЁмҲңн•ң н•ң мӮ¬лһҢмқҳ лӮӯмҶЎліҙлӢӨлҠ” л¬ҙлҢҖм—җ лӢӨмҲҳмқҳ мӮ¬лһҢмқҙ м°ём—¬н•ҳлҠ” н•©м°Ҫм„ңм •мӢң(Lurickos khoros) нҳ•нғңлЎң л°ңм „н•ҳмҳҖлӢӨ. м—¬кё° н•©м°ҪлӢЁ, н•©м°ҪмқҙлқјлҠ” мҳҒм–ҙ вҖҳмҪ”лҹ¬мҠӨ: chorusвҖҷ м—ӯмӢң к·ёлҰ¬мҠӨм–ҙ вҖҳмҪ”лҹ¬мҠӨ: khorosвҖҷм—җм„ң мң лһҳлҗҗлӢӨ.

1мқё мң„мЈјмқҳ м„ңмӮ¬мӢң, м„ңм •мӢң, н•©м°Ҫм„ңм •мӢңм—җм„ң лІ—м–ҙлӮҳ кҙҖк°қл“Өмқҳ мў…көҗмӢ¬кіј мҰҗкұ°мӣҖмқ„ л°°к°Җ(еҖҚеҠ )н•ҳкё° мң„н•ҙ мғҲлЎңмҡҙ нҳ•нғңмқҳ кіөм—°мқҙ мӢңмһ‘лҗҗлӢӨ. л°°м—ӯмқ„ л§ЎмқҖ мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мқҙм•јкё°м—җ лӮҳмҳӨлҠ” мқёл¬јмІҳлҹј л§җкіј л…ёлһҳ к·ёлҰ¬кі лӘём§“мңјлЎң н–үлҸҷмңјлЎң мӮ¬кұҙмқ„ мһ¬нҳ„н•ҳкі , к·ёлҰ¬кі мЎ°кёҲ лҚ” мӮ¬мӢӨк°җмқ„ лӮҳнғҖлӮҙл Өкі мқёл¬јмқҳ м„ұкІ©кіј м§Җмң„м—җ л§һкІҢ к°Җл©ҙкіј ліөмһҘлҸ„ мӮ¬мҡ©н•ҳм—¬ кҙҖк°қл“Өм—җкІҢ мҰҗкұ°мӣҖмқ„ мЈјлҠ” н–үмң„лЎң л°°мҡ°л“Өмқҙ л¬ҙлҢҖ мң„м—җм„ң н‘ңнҳ„н•ң кІғ, кі§ вҖҳл“ңлқјл§Ҳ(drama)вҖҷк°Җ нғ„мғқн•ҳкІҢ лҗң кІғмқҙлӢӨ. кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨ мөңмҙҲмқҳ л“ңлқјл§ҲлҠ” 비극(жӮІеҠҮ)мқҙм—ҲлӢӨ. кё°мӣҗм „ 534л…„ к·ёлҰ¬мҠӨ м•„н…Ңл„Ө мӢңлҜјл“Өмқҳ мӢңмһҘкіј к°Ғмў… кіөкіөмқҳ кұҙл¬јмқҙ кұҙм„Өлҗң м•„кі лқј(Agora)м—җм„ң л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ м ңм „(зҘӯе…ё)мқҙ м—ҙл ёлӢӨ. мқҙл•Ң 비극 кІҪм—°лҢҖнҡҢк°Җ м—ҙл ёкі , л“ңлқјл§ҲлҘј кіөм—°н•ң нҢҖ мӨ‘м—җ н•ң нҢҖмқ„ мҡ°мҠ№мһҗлЎң мӢңмғҒн–ҲлӢӨ. л°”лЎң мқҙкІғмқҙ л“ңлқјл§Ҳ кІҪм—°мқ„ нҶөн•ҙ мғҒмқ„ мЈјлҠ” мөңмҙҲмқҳ н–үмӮ¬мқҙм—ҲлӢӨ.

к·ёлҰ¬мҠӨ м ңмқҳ(зҘӯе„Җ)мқҳ мқҙл©ҙм—җлҠ” м •м№ҳм Ғмқё мқҳлҸ„к°Җ лӢҙкІЁ мһҲм—ҲлӢӨ

м—¬кё°м„ң к·ёлҰ¬мҠӨмқҳ 비극мқҖ мҳӨлҠҳлӮ мҡ°лҰ¬к°Җ мғқк°Ғн•ҳлҠ” мҠ¬н””мқҳ 비극과лҠ” м „нҳҖ лӢӨлҘҙлӢӨ. 비극мқҖ мҳҒм–ҙлЎң вҖҳTragedy: нҠёлқјм ңл””вҖҷ мқҙлӢӨ. мқҙкІғ лҳҗн•ң, к·ёлҰ¬мҠӨм–ҙ вҖҳнҠёлқјкі л””м•„: TragoidiaвҖҷм—җм„ң к·ё м–ҙмӣҗмқ„ м°ҫм•„ліј мҲҳ мһҲлӢӨ. мқҙ лӢЁм–ҙлҠ” вҖҳTragos:нҠёлқјкі мҠӨвҖҷлҠ” мҲ«м—јмҶҢлҘј лң»н•ҳкі , вҖҳAoidia: м•„мҳӨмқҙл””м•„вҖҷлҠ” л…ёлһҳлҘј л§җн•ңлӢӨ. мҰү, вҖҳмҲ«м—јмҶҢмқҳ л…ёлһҳвҖҷлқјлҠ” мқҳлҜёлҘј лӢҙкі мһҲлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° мҷң мқҙлҹ¬н•ң л…ёлһҳлҘј 비극мқҙлқјкі н–Ҳмқ„к№Ң? кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨм—җм„ңлҠ” нҠёлқјкі л””м•„(Tragoidia)лҘј м–ём ң, м–ҙл–»кІҢ мҲ«м—јмҶҢмқҳ л…ёлһҳлқјлҠ” лң»мңјлЎң м „н•ҙмЎҢмқ„к№Ң? мқҙкІғмқҳ мң лһҳм—җ лҢҖн•ҙ н•ҷмһҗл§ҲлӢӨ лӢ¬лҰ¬н•ңлӢӨ. л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ м ңм „(зҘӯе…ё) л•Ң 비극 кІҪм—°лҢҖнҡҢм—җм„ң мҡ°мҠ№мһҗм—җ мӢңмғҒн’ҲмңјлЎң м—јмҶҢлҘј мЈјм—ҲлӢӨлҠ” кІғкіј мӢңлҜјл“Өмқҙ 축м ң н–үл ¬м—җ вҖҳнҠёлқјкі л””м•„: TragoidiaвҖҷлҘј л¶ҖлҘҙл©ҙм„ң м—јмҶҢ лӘЁмҠөмқҳ ліөмһҘмқ„ н–ҲлӢӨлҠ” м„Өмқҙ мһҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ мқҙлҹ¬н•ң м„ӨліҙлӢӨлҠ” лӢ№мӢң мӢңлҜјл“Өмқҙ к·№мһҘ л¬ҙлҢҖм—җм„ң л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ мӢ м—җкІҢ м—јмҶҢлҘј л¶ҲлЎң нғңмҡ°л©° м ңл¬јлЎң л°”м№ҳл©ҙм„ң мў…көҗм Ғмқё м ңмқҳ(зҘӯе„Җ)м—җм„ң л…ёлһҳлҘј л¶Ҳл ҖлҚҳ кІғмқҙ вҖҳнҠёлқјкі л””м•„: TragoidiaвҖҷмҳҖлӢӨлҠ” м„Өм—җ лӢӨмҲҳмқҳ м—ӯмӮ¬н•ҷмһҗлҠ” лҸҷмқҳн•ҳкі мһҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лҜҖлЎң нҠёлқјкі л””м•„мқҳ мӢңмһ‘мқҖ мў…көҗм Ғмқё н•©м°Ҫмқҙм—Ҳм§Җ м—°к·№мқҖ м•„лӢҲм—ҲлӢӨ.

мқҙлҹ¬н•ң м ңмқҳ мӢңкё°лҠ” кІЁмҡёл¶Җн„° лҙ„к№Ңм§Җ лҶҚн•ңкё°(иҫІй–‘жңҹ)м—җ 축м ң н–үмӮ¬лЎң м—ҙл ёлӢӨ. мқҙлҹ¬н•ң лӘ©м ҒмқҖ лҸ„мӢңкөӯк°Җ мӢңлҜјмқҳ лҶҚн•ңкё° л¬ҙлЈҢн•Ёмқ„ лӢ¬лһҳкё° мң„н•Ёкіј н’Қл…„мқ„ кё°мӣҗн•ҳлҠ” м ңмқҳ(зҘӯе„Җ) к·ёлҰ¬кі кіөлҸҷмІҙ мқҳмӢқмқ„ лӢӨм§ҖлҠ” кІғмқҖ л¬јлЎ к·ё мқҙл©ҙм—җлҠ” м •м№ҳм Ғмқё мқҳлҸ„к°Җ лӢҙкІЁ мһҲм—ҲлӢӨ. м•„н…Ңл„Өм—җм„ң 3мӣ”м—җм„ң 4мӣ”к№Ңм§ҖлҠ” л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ м ңм „мқҙ м Ҳм •мқ„ мқҙлЈЁм—ҲлӢӨ. мқҙлҠ” л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ мӢ мқҙ нҸ¬лҸ„мЈјмқҳ мӢ кіј л¶Җнҷңмқҳ мӢ мңјлЎң лҙ„кіј мһҳ м–ҙмҡёлҰ¬кі м•„н…Ңл„Өмқҳ нҠ№мӮ°л¬јмқё нҸ¬лҸ„ мһ¬л°°лҘј мң„н•ң мӨҖ비мҷҖ лҚ”л¶Ҳм–ҙ мӢ м—җкІҢ м ңл¬јмқ„ л°”м№ҳл©ҙм„ң н’Қл…„ кё°мӣҗм ң, мҰү мў…көҗм Ғ м ңм „кіј л¶Җн•©н•ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

м„ёкі„ лӘЁл“ м—ӯмӮ¬мқҳ мЈјк¶Ңмһҗ, мЈјм–ҙлҠ” м—¬нҳёмҷҖ н•ҳлӮҳлӢҳ

кё°мӣҗм „ 534л…„ м•„н…Ңл„Өм—җм„ң м°ёмЈј(еғӯдё») нҺҳмқҙмӢңмҠӨнҠёлқјнҶ мҠӨ(Peisistratos)к°Җ мІҳмқҢмңјлЎң л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ м ңм „мқ„ к°ңмөңн•ҳмҳҖлӢӨ. мқҙ м ңм „мқ„ к°ңмөңн•ң лӘ©м Ғм—җлҠ” м°ёмЈјмқҳ кі лҸ„мқҳ м •м№ҳм Ғмқё мҲҳн•ҷм Ғмқё кі„мӮ°мқҙ мһҲм—ҲлҚҳ кІғмңјлЎң 여겨진лӢӨ. м—¬кё° м°ёмЈјлҠ” лҜјмӨ‘мқҳ м§Җм§ҖлҘј кё°л°ҳмңјлЎң кё°л“қк¶Ңмһҗл“Өмқё мҷ•мЎұ, к·ҖмЎұ, нҠ№к¶Ңмёөмқё м„ёл Ҙл“Өмқ„ лӘ°м•„лӮҙкі к¶Ңл Ҙмқ„ мһЎмқҖ мқҙлҘј л§җн•ңлӢӨ. нҺҳмқҙмӢңмҠӨнҠёлқјнҶ мҠӨ м°ёмЈјлҠ” лҜјмӨ‘, мқјл°ҳ мӢңлҜјкіј лҶҚлҜј мӨ‘мӢ¬мқҳ м ңм „мқ„ м—ҙм–ҙм„ң мқҙл“Өм—җкІҢ мІ м Җн•ҳкІҢ м •м№ҳм Ғмқё м§Җм§ҖлҘј л°ӣмңјл ӨлҠ” кІғмқҙм—ҲлӢӨ. нҸ¬лҸ„ лҶҚмӮ¬мҷҖ нҸ¬лҸ„мЈј м ңмЎ°к°Җ мЈјлЎң мғқм—…мқё лҶҚлҜј, нҸ¬лҸ„мЈјмқҳ мӢ л””мҳӨлӢҲмҶҢмҠӨ мӢ мқ„ мң„н•ң м ңм „мқҳ м—°кІ°кі лҰ¬лҠ” лҜјмӨ‘мқҳ лӢЁкё°м Ғ м§Җм§ҖлҘј м–»кё° мң„н•ҙ лӮҙм„ёмҡ°лҠ” мқёкё° мҳҒн•©(иҝҺеҗҲ)м Ғ м •мұ…, мҰү нҸ¬н“°лҰ¬мҰҳ(populism) м •мұ…мқҙлқјкі н• мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёмқҳ мқҙлҹ¬н•ң кі„мӮ° м •м№ҳк°Җ м„ұкіөм Ғмқҙм—ҲлӢӨ. мҷңлғҗн•ҳл©ҙ мқҙ 축м ңм—җ м°ём—¬н•ң мӢңлҜјл“ӨмқҖ л§Өмҡ° м—ҙкҙ‘м Ғмқҙм—Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬л©ҙм„ң к·ёлҠ” мқҙ м ңм „ кё°к°„м—җ 3мқј лҸҷм•Ҳ м—ҙл ёлҚҳ к°ҖмһҘ нҒ¬кі нҠ№лі„н•ң мқҙлІӨнҠё нҠёлқјкі л””м•„(비극) кІҪм—°лҢҖнҡҢлҘј к°ңмөңн–Ҳм—ҲлӢӨ. мқҙ лҢҖнҡҢмқҳ мҡ°мҠ№мһҗлҠ” м „мҹҒкіј мҳ¬лҰјн”Ҫмқҳ мҳҒмӣ…м—җ мӨҖн•ҳлҠ” лӘ…мҳҲ, мЎҙкІҪ, нҷҳнҳёмқҳ лҢҖмғҒмқҙм—ҲлӢӨ.

мқҙлҹ° кі лҢҖ к·ёлҰ¬мҠӨмқҳ к·№мһҘм—җм„ң мў…көҗм Ғмқё м ңмқҳ(зҘӯе„Җ)лЎңл¶Җн„° 비лЎҜлҗң л¬ёнҷ”к°Җ нҳ„лҢҖ л¬ёнҷ”мқҳ кё°мӣҗмқҙ лҗң кІғмІҳлҹј, мҳӨлҠҳлӮ м„ёкі„ м ҠмқҖмқҙл“Өмқҙ к°ҖмғҒмқҳ K-нҢқ кұёк·ёлЈ№ вҖҳн—ҢнҠёлҰӯмҠӨвҖҷк°Җ м•…л №мңјлЎңл¶Җн„° м„ёмғҒмқ„ кө¬н•ҳлҠ” нҢҗнғҖм§Җ м•Ўм…ҳ м„ңмӮ¬ вҖҳмјҖлҚ°н—Ң(K-Pop Demon Hunters)вҖҷм—җ м—ҙкҙ‘н•ҳлҠ” нҳ„мғҒм—җм„ңлҸ„ мқёк°„л“Өмқҳ л¬ёнҷ” мҶҚм—җм„ң л¬ҙмҶҚм Ғ м—°мҶҚм„ұмқ„ мқҪмқ„ мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ м—¬кё°м„ң мҡ°лҰ¬к°Җ мһҠм§Җ л§җм•„м•ј н• кІғмқҖ мқҙл ҮкІҢ мқҙлЈЁм–ҙм§ҖлҠ” м„ёкі„ лӘЁл“ м—ӯмӮ¬мқҳ мЈјк¶Ңмһҗ, мЈјм–ҙлҠ” м—¬нҳёмҷҖ н•ҳлӮҳлӢҳмқҙлқјлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

<лӢӨмқҢ нҳём—җ кі„мҶҚ>

|

кёҖм“ҙмқҙ н”„лЎңн•„ кёҖм“ҙмқҙ : мқҙмҳӨнҳ„ нҺём§‘көӯмһҘ ((мЈј)н•ңкөӯнҒ¬лҰ¬мҠӨмІңмӢ л¬ё, мһҘм•ҲмӨ‘м•ҷкөҗнҡҢ мһҘлЎң) мқҙл©”мқј : |

12л¬ё 12лҸҢм—җ мғҲкІЁм§Ҳ мқҙлҰ„л“Ө 12л¬ё 12лҸҢм—җ мғҲкІЁм§Ҳ мқҙлҰ„л“Ө |

л©Ӣм§Җкі м•„лҰ„лӢөкІҢ лҠҷм–ҙк°Җкё° мң„н•ҳм—¬ л©Ӣм§Җкі м•„лҰ„лӢөкІҢ лҠҷм–ҙк°Җкё° мң„н•ҳм—¬ |